Mesurer l’immesurable : l’apport des méta-analyses en réseau dans l’analyse du ratio efficacité-acceptabilité des antidépresseurs

Sélectionné dans The Lancet par David GOURION, Stéphane MOUCHABAC

Auteurs : A. Cipriani, T. A. Furukawa, G. Salanti, A. Chaimani, L. Z. Atkinson, Y. Ogawa, et al.

Référence : Lancet. 2018 Apr 7;391(10128):1357-1366.

Date de publication : Avril 2018

Accéder à l'article original

Le commentaire de David GOURION, Stéphane MOUCHABAC

« Il faut mesurer ce qui est mesurable, et rendre mesurable ce qui ne l’est pas » prônait Galilée. C’est ce que Cipriani et ses collègues [1] ont tenté de faire dans une nouvelle méta-analyse en réseau publiée dans le Lancet. Car, au-delà des intuitions cliniques, des effets de mode, des certitudes empiriques, la question du choix de l’antidépresseur demeure cruciale.

Si l’on doit se reposer sur les études scientifiques pour choisir un antidépresseur, nous sommes loin d’avoir une réponse claire : données contradictoires ou biais de publication, études versus placebo, critères d’évaluation pas toujours applicables à la vie réelle, recommandations qui ne se restreignent pas à un choix particulier et enfin nombre limité de comparaisons directes entre les antidépresseurs. Bref, trouver une méthode valide qui permette d’aiguiller nos décisions peut s’avérer difficile.

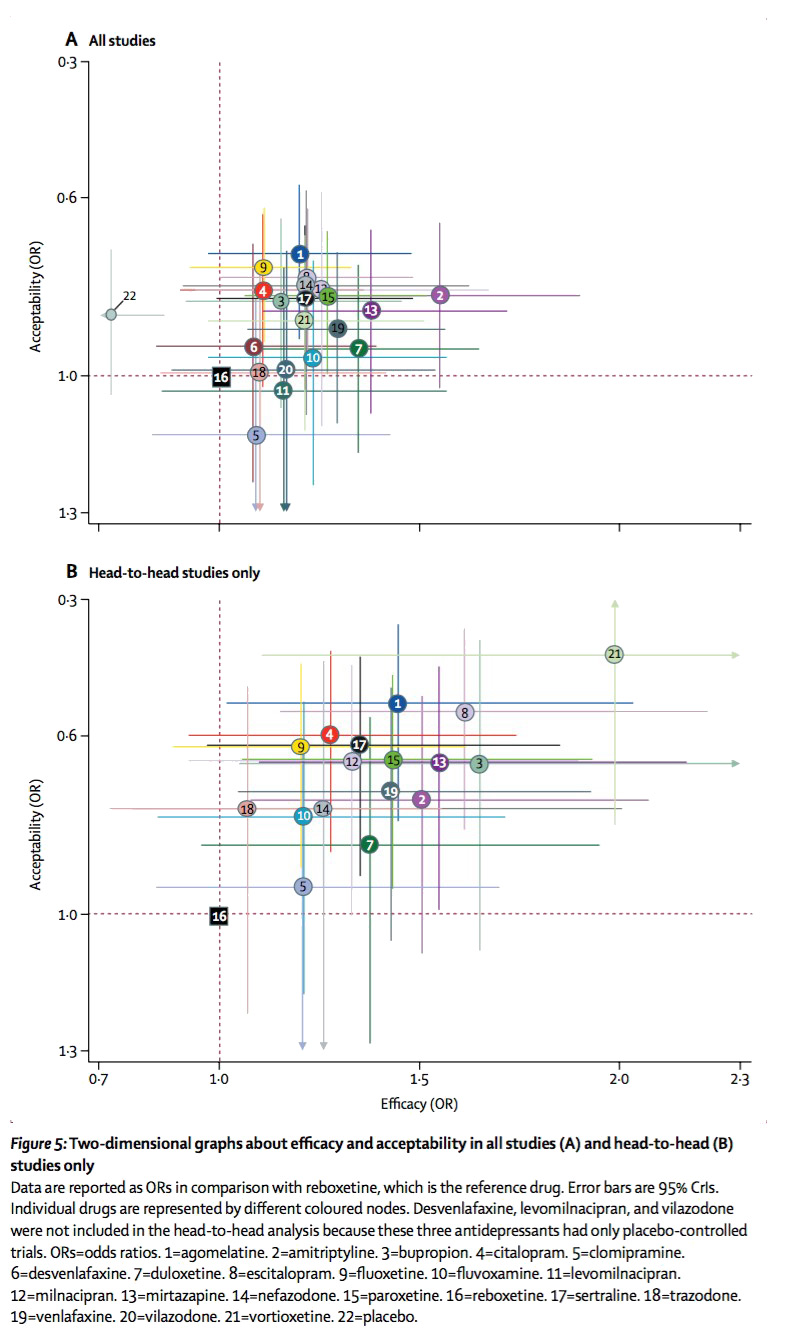

Pourtant des techniques de modélisation offrent des opportunités intéressantes et la méthode des comparaisons multiples en est probablement le « leader ». Le principe est simple : en l’absence d’études suffisantes en nombre et en qualité pour effectuer toutes les mesures comparatives des traitements entre eux, on a recours aux comparaisons "indirectes" de ces traitements. Par exemple, si nous disposons d’un essai EAB évaluant le traitement A vs B et EBC qui évalue B vs C (mesures directes), alors on peut proposer une méthode de mesure "indirecte" permettant de comparer A à C. On considère mathématiquement que les comparaisons A vs B et B vs C, contiennent des informations permettant de comparer A à C. Certaines paires vont donc contenir des preuves directes d’un effet, alors que d’autres paires vont permettre d’obtenir des informations indirectes (considérées comme des études supplémentaires pour accroître cette estimation). Les études forment donc un réseau connecté, où les informations circulent et qui permet de déterminer la probabilité pour un traitement d’être classé en premier, puis en deuxième, jusqu’à la dernière place des traitements étudiés. On matérialise cela sous la forme d’un « graphe de données mixtes » (données directes et indirectes).

Cipriani et col. ont repris cette méthode qu’ils avaient déjà employée en 2009 pour comparer 12 traitements antidépresseurs, mais cette fois en augmentant le nombre de molécules évaluées à 21, à partir de 522 études randomisées et contrôlées (dont certaines non publiées), élevant le nombre total de patients à 116 647. Deux points importants : une analyse des comparaisons versus placebo a été effectuée et les études portaient sur le traitement aigu sur 8 semaines, ce qui est important pour l’extrapolation des résultats. Les critères principaux ont été l’efficacité (réponse au traitement supérieure à 50 % de réduction des symptômes) et l’acceptabilité (arrêt des traitements toutes causes confondues). Un maximum de facteurs a été contrôlé pour assurer la validité du travail.

La première analyse sur 102 443 patients est rassurante, car elle confirme que les antidépresseurs ont significativement une taille d’effet supérieure au placebo sur le critère d’efficacité. Pour l’acceptabilité, deux sont supérieurs au placebo (agomelatine, fluoxetine), dix-sept comparables et un inférieur (clomipramine). Si l’on se concentre exclusivement sur les comparaisons deux à deux (sans le placebo), situation dans laquelle les tailles d’effet sont plus importantes, la molécule ayant le meilleur taux associé d’efficacité et d’acceptabilité est la vortioxetine, ce résultat ayant été pondéré par « l’effet statistique de nouveauté » lié aux évaluations des dernières molécules sur le marché.

À juste titre, les auteurs concluent avec une grande prudence quant aux difficultés inhérentes au fait de comparer des populations de patients hétérogènes et face aux incertitudes pouvant résulter du choix de la dose ou du cadre plus global de traitement et ils ajoutent : « nous espérons que ces résultats seront partagés entre les patients, les soignants et leurs cliniciens ».

(1) Cipriani A, et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. 2018 :7 ;391(10128) :1357-1366.

|

Dr Stéphane Mouchabac Hôpital Saint-Antoine |

Dr David Gourion HEC Paris |

Le professeur Andréa Cipriani animera une conférence au Congrès de l'Encéphale 2019.

0 commentaire — Identifiez-vous pour laisser un commentaire